A24が配給を手掛けた『インスペクション ここで生きる』が、8月4日(金)に劇場公開を迎える。ゲイであることで母親に捨てられ、16歳から10年間ホームレス生活を送る青年が唯一の選択肢として海兵隊に志願。しかしそこは差別や暴力の温床で――。

俊英エレガンス・ブラットン監督の実体験が基になった本作では、2000年代初めの米国社会の一側面を映し出しつつ、主人公フレンチ(ジェレミー・ポープ)があまりにも過酷な環境に屈せず、偏見を乗り越えていく過程をエモーショナルに描き出す。

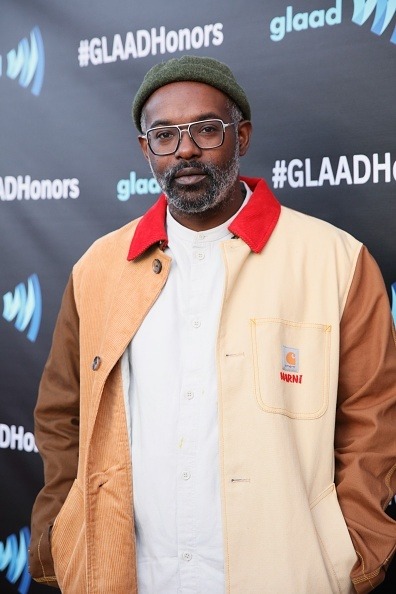

自身の過去をふり返り「透明だった」と語るブラットン監督は、いかにして這い上がっていったのか。その一端を明かしてくれた。

自分の経験を基に映画を製作

――改めて、ご自身の経験をベースにした映画を作ろうと考えた契機や理由を教えて下さい。

私は16歳から25歳まで10年間ホームレスとして生活し、その後海兵隊に入りましたが、当時は「自分には何の価値もない」と感じていました。多くのホームレスの仲間は若くして亡くなったり刑務所に入ったりしていて、黒人でゲイの彼らがそういった結末を迎えるなら、自分も同じ道をたどるに違いないと思っていたのです。

しかし、幸運なことにブートキャンプ(新兵訓練施設)で出会った教官が「君の命には価値がある」と教えてくれました。海兵隊員には両隣にいる仲間を守る義務があって、それは生きる目的になるんだと。教官がくれた信頼は私の意識を大きく変え、その言葉はいつまでも心に残ることとなりました。あの言葉があったから僕はホームレスシェルターを抜け出せて、いまこうして話せています。

そしてこれこそが、僕が『インスペクション ここで生きる』を作った理由です。いま、世の中は二極化してきています。右派と左派、保守と自由、男と女、黒人と白人――全てにおいて極端に立場が分かれつつありますよね。でも、そんなことはどうでもいい。大切なのは、我々はいまこそ結束して互いを守らなければいけないということです。

海兵隊に入り、僕はバックグラウンドが全く違う人々と友情を築くことができました。それぞれに考え方は異なるけれど、海兵隊員として「世界には目の前の問題より大きな戦いが存在している」と認識しているから、大切なことは必ず議論して、相手の意見に耳を傾けられるのです。もちろん同意に至らないこともありますが、議論をやめることはしません。

この映画を観て、どちらか一方の側に付くべきではないと気づいてほしいし、議論の外にいる人も大切にすべきだと気づいてもらえたらと思います。

作品完成までの様々な苦労

――完成に至るまで――例えば資金繰りやクリエイティビティの保持など、どのような苦労がありましたか?

実現に至るまでのプロセスは、全てが大変でした。脚本の初稿を書いたのは、2017年のことです。当時、僕にはA24にジュニア・エグゼクティブとして入った友人がいて、彼に「君のキャリアを一変させるような脚本がある。君はイエスと言えばいいだけだ」とメールを送りました。でも彼の返答は「これはA24向きの映画じゃないからもう一度練り直してほしい」というものでした。

そこで脚本を書き直し、ラボ(脚本開発のためのワークショップ)に応募したものの選ばれたのは数か所で、ほとんどはNOを突き付けられました。そこから約5年かけてハリウッドを回り、話を聞いてくれる人全てに売り込みましたが、とにかくNOと言われ続けた日々でした。そんな折、ハリウッドで70人の重役の前でプレゼンする機会を得られたのですが、そのうち12人が興味を示してくれたのです。ようやく風向きが変わった瞬間でしたね。

そこで、先ほどのA24の友人に再度連絡を取りました。9と4分の3番線からホグワーツ特急に乗って手を振るハリー・ポッターのGIFと共に「列車が出発するから乗り遅れない方がいいよ」とね。そうしたら彼も映画化に乗ってきてくれて、いまに至ります。

――そこまで大変だったとは…。

ところが、撮影はわずか19日間しかありませんでした。猛暑のなかミシシッピ州で撮りましたが、毎日気温が40度くらいあって倒れる人も出てきてしまい…。そのうえ、コロナ禍で4か月の中断を強いられました。ようやく撮影が再開できたとき、残された時間は1週間。母親役のガブリエル・ユニオンが登場する重要シーンをその期間で撮り終えなければならなくなったんです。コロナの保険で想定外の出費もありましたし、大変なことばかりでした。

こうして日本での公開が叶い、作品が完成してからは順調に進んでいますが、人生何事も楽なことはないなと思います。でも、たとえ壁にぶち当たっても耐え抜けば、必ず大きな喜びが待っているはずです。僕自身がそうでしたから。

観終わった後には「自分には価値がある」とわかる

――主人公フレンチの「どんな逆境でも他者からの理解を諦めない」意志に胸を打たれる方は多いかと思います。ご自身の経験も踏まえ、なぜ折れずにいられたのでしょう?

僕自身においては、自力でつかみ取らないと誰も与えてくれなかったからです。何の保障もないからこそ、信じるしかありませんでした。そして『インスペクション ここで生きる』においては、希望や不安という意味では100%自伝です。むしろ、言いたかったことややりたかったことという心の中の願望においては、実際に僕の身に起きたこと以上にリアルですらあります。

フレンチは、自分がゲイだから弱く、それが理由で本物の男として認められていないとずっと信じていて、現状を変えるために海兵隊に入ります。でもブートキャンプを体験し、隊員の誰もが「自分は本物の男になれないかもしれない」という不安を抱いていると気づくのです。そして「自分は独りではない」と知った彼は、“ラディカル・エンパシー(革新的な思いやり)”を用いてある種、戦略的に優しさを見せていきます。移民やリベラル(自由主義)寄りの白人の海兵隊員を選んで、相手の繊細な部分に触れて寄り添おうとするのです。

軍服を着ていなければフレンチのことなど相手にしなかった仲間に対して、不可欠な存在になろうと努めること――その体験を通して彼は「自分には実は何の問題もなく、問題なのは自分を変えないと馴染めない社会だ」と考えを深めていきます。

こうしたプロセスは、虐げられてきた僕自身の経験が基になっています。誰かに虐げられると「原因は自分にある」と思いがちですが、良い出会いや正しい導きがあれば、「それは違う」と気づけるのです。もしかしたら相手は、自分らしく自由に生きる僕に嫉妬して、虐待することで自信を喪失させようとしているのかもしれません。でもこちらがそこで諦めてしまえば、壁の向こう側を知る機会は永遠に失われてしまいます。

だからこそこの映画は、周囲に無視されたり「不十分だ」と言われ続けたりしてきた人たちに観ていただきたいです。観終わったころには、きっと「自分には価値がある」とわかるでしょうから。

次回作以降の活動にも期待「全て順調」

――次回作『Hellfighter(原題)』はジェイムス・リーズ・ヨーロップ(ジャズの先駆者で、メインストリームに進出した最初のアフリカ系アメリカ人ミュージシャンの一人)を描く伝記ものと伺いましたが、今後の活動について教えて下さい。

ジェイムス・リーズ・ヨーロップは黒人として初めて、国外の戦争で米陸軍の将校を務めた人物です。第369歩兵連隊、通称“ハーレム・ヘルファイターズ”を率いていて、1919年フランスにラグタイムの音楽を紹介しました。いわば、フランスとアフリカ系アメリカのカルチャーが恋に落ちるきっかけを作ったわけです。にもかかわらず、彼の存在はこれまで忘れられてきました。だからW・E・B・デュボイスが説いた“二重意識”(アメリカ系アフリカ人は、黒人としての意識と、白人から見た黒人という意識の両方がある)のレンズを通して、彼の人生を描くことにしたのです。

映画では、奴隷解放後の第一世代として社会に参加し、道を開拓してきたヨーロップの生涯を追っています。とても実験的な作品で、ベースはドキュメンタリーですがミックスメディアになっていて、当時の状況を体感できるように各時代のアーカイブ映像も多く用いています。観ていただけたら、きっと驚くと思います。ウィントン・マルサリス、コリン・パウエル、ジョン・バティステほか著名人も多く出演してくれて、ヨーロップの物語を伝えるために協力してくれました。

あとはまだ発表できないのですが、フィクション映画も2本動き始めています。うまくいけば、そのうち1本は今年秋に撮影を開始できる予定です。公開されたら、日本に行って、みんなの前で作品について語れたらと思っています。また、これも話していいのか分かりませんが…テレビドラマも1本完成したばかりです。才能あるすばらしい製作陣やクリエイターたちが揃っている企画です。

全て順調に進んでいて、あとは“上がる”だけですね。マーティン・スコセッシ、スパイク・リー、ペドロ・アルモドバル、黒澤明など、尊敬する監督たちのように輝かしいキャリアを築いていきたいと思っています。その野望を実現するために、いまは必死に頑張っているところです。