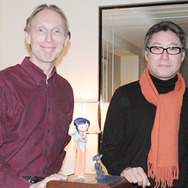

“扉の向こう”の世界を築いた2人の匠——『コララインとボタンの魔女』インタビュー

公開以来、いまなお世界中で愛されている傑作『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』で、ストップモーションアニメという“人形の世界”に新しい息吹を吹き込んだヘンリー・セリック監督。新作ファンタジー『コララインとボタンの魔女 3D』で彼が描くのは、誰もが夢みる“理想の世界”へと足を踏み入れた少女のスリルあふれる冒険。そして現実と理想、2つの世界を築き上げるのに、監督が美術デザインを託したのが、日本人イラストレーターの上杉忠弘。日本人初のアニー賞を獲得した、その独特な世界観はいかにして出来たのか? ふたりの匠に話を聞いた。

最新ニュース

インタビュー

-

「ばけばけ」第110回あらすじ・場面写真 可愛らしい2人の子供に、デレデレになる松野家一同 そんな中、正木があることに気づく…3月6日放送

-

榮倉奈々×劇団ひとりインタビュー 子供の頃に見た、“扉の向こう”の世界——。

-

「スキャンダルイブ」「MISS KING」ほかABEMAのオリジナルドラマに注目【PR】

今回初めてアニメーション作品のコンセプトアートに、しかもハリウッド作品に挑んだ上杉さん。セリック監督は、その抜擢の理由を「たくさん取材を受けてきたおかげで、これという答えが見えてきたよ」と笑みを湛えて語りだした。

「元々、当時のアメリカの美術の方に慣れ親しみすぎているところがあって、新しい何かが欲しいなと思って、いろんなイラストを見ました。そのときに上杉さんのイラストを見て、色彩やパターン、女の子がフィーチャーされている点など、いろんな面で(主人公)コララインのいるべき場所、“ホーム”を感じたんです」。

そんな監督から上杉さんへの唯一の要望、それは「僕らが考えつかないような、見たこともない世界を描いてください」(上杉さん談)という。

「実写の映画の場合は、監督と脚本が良ければ、その映画の成功の鍵の90%を握るのはキャスティング、あとはメリル・ストリープをキャスティングすればまず間違いない。それと同じで、上杉さんという才能のある方にお願いするわけで、彼だったらきっといいものを作ってくれるだろうという強い確信がありました。才能のあるアーティストと仕事するときは、枠に閉じ込めたりしないで、ダンスのようなコラボレーションをしていくんです。どんなものに上杉さんが反応していくのか見ながら、最初のダンスでお互いのことを何となく知り合ったところで少し具体的な指示を出していきました」。

この「自由に描いていい」という監督の言葉に対し、上杉さんは…

「すごく簡単なことのようですが、これは自分の才能と向き合わなくてはいけないということなんですね。何となく見栄えがいいものは描けるけど、その中で何がベストなのかを自分で導き出さなければならない。監督の一言は、一人のアーティストの全部を搾り出すようなものだったと思います」。

2人のイマジネーションが融合し出来上がった、コララインから見た現実と“隣の芝生は青い”世界。実際のセットでは、巨大なスタジオに2つのセットが作られ、それぞれの世界が表現された。彼らの頭の中ではどのようなイメージが築かれていたのか?

「撮影ではセット自体の奥行きや、閉塞感・開放感というのを変えていきました。現実のキッチンは全部が圧縮されていて息が詰まる感じのセットに対し、もう一つの世界は奥行きがあって色もあるんですが、カメラのレンズも変えて、コララインが足を踏み入れたときに開放感を感じる場所にしたわけです」(セリック監督)

「僕は、退屈な“日常”というのが大切だと思ったんですね。アメリカの映画をたくさん観て、アメリカの日常というのを想像しながらこちらの世界を描きました。もう一つの世界では、逆にアメリカ人の方が見たときに“非西洋的”と感じたらおもしろいのではないかと思い、クモの魔女が登場するので、(フランク・ロイド・ライトが設計した)旧帝国ホテルのような、クモの巣みたいな意匠を取り入れて、現実よりも有機的な世界を出せればと。あと、人形という点では文楽のがぶ(髪の中から二本角を出す女形の頭)をイメージしました。日本では人形劇は正面には出てこない媒体ですが、そういうあまり注目されないような、優れたデザインを取り入れたいと思いました」(上杉さん)

実はこの話を初めて聞いたというセリック監督だが、興味深そうにこう話した。

「いま思ったのが、上杉さんが現実の世界で描いたのは、50年代の平凡なアメリカの日常で、もう一つの世界は“東京”なんじゃないかと。もしかしたら上杉さんも意識してないかもしれないけど、僕は東京という街から、ほかに見たことないワイルドな色使いを感じとるんです」。

すると、上杉さんはこう返す。

「僕は初めてサンフランシスコに行ったときに、空や空気感がすごく美しいと思ったんですね。鮮やかで夕焼けなんか真っ赤で。逆に日本の空はコントラストがないと思ってたのですが、ピクサーの友人に言わせれば、その中間色が綺麗だと。無いものねだりですね(笑)」。

頭の中に広がる無限のイマジネーションをあふれんばかりに言葉に連ねていくふたり。最後に一つ。もしも実際に、扉の向こうに“もう一つの世界”があったら、ふたりはどんな世界を夢見るのだろう?

「難しいな…。頭の中をパカっと開けてその中から自分の思った絵を取り出す、そういう能力が欲しいですね。頭の中のイメージを形にして取り出すのは大変なんです。それを出せるようになるには何十年もかかることなので。いまもそうですよ」(上杉さん)

「僕はちょっと欲張りなものかもしれないけど、自分が映画をずっと作り続けられる世界、そして1本にこんなに時間がかからない世界がいいな(笑)」(セリック監督)

日米のふたりの類まれなる才能が描く、遊び心に満ちあふれた、めくるめくファンタジー・ワールドをぜひ、ご堪能あれ。

《シネマカフェ編集部》

特集

この記事の写真

/