コンサートホールや美術館、博物館に足しげく通う私ですが、見事なクラシック演奏や美しい画を見ても、何も感じないことがしばしばあり不思議に思うことがありました。頭では素晴らしいとわかるのに、なぜか心が動かされない。その理由をいろいろ考えていたのですが、最近になって、才能をひけらかすために行われるアクションは、人の心を惹きつけ続けることができないのだと感じるようになったのです。たとえ、一時は話題になったとしても。

映画『しあわせの絵の具 愛を描く人 モード・ルイス』で描かれているのは、そんなアーティストとは対極にある、魂の画家の物語。モードの絵を前にすれば、そんなこと一目瞭然なのです。

特別な教育も受けず、子どものころからの重いリウマチのせいで一族から厄介者扱いされてきたモード。孤児院育ちで貧しい魚売りのエベレットと出会い、彼の家政婦として暮らし始めます。エベレットの寂しげな家で寄り添うように暮らす二人ですが、モードは少しでも生活に彩を加えようと、壁に大好きな絵を描き始めます。

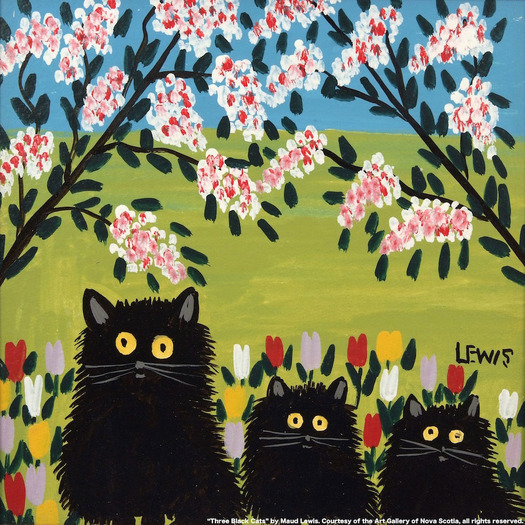

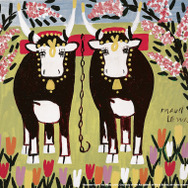

しぶしぶ許可するエベレットでしたが、満更ではない様子。壁に、板に、紙の切れ端に、モードは大好きな自然や動物、花をカラフルな色使いで心の赴くままに描き続けるのです。それは、モードが観る輝く世界。

やがて、NYからやってきた編集者のサンドラが壁の画に目をとめ、それを機にモードの画は評判になるのです。

こんな理想的なことがあるでしょうか。描きたいものを描き、それが評判となる。彼女にとって、画はなくてはならないものであり、人生における唯一の心の拠り所でした。アーティストになるつもりや、売るつもりなどさらさらなく、ましてやそれが生活の糧になるなど考えもしなかったのです。そもそも、サンドラに絵を売ってほしいと言われたとき、これは売り物じゃないと言うのですから(むりやり、エベレットに売られてしまうのですが)。

彼女の人生を知ると、アートやアーティストという概念自体がない時代から、アートやアーティストというものが社会の中でどのように根付いていったかということを知る手がかりを見つけたような気持になります。

いまも輝き続け、観る者を一瞬でその世界に引き込んでしますモードの絵を見ていると、本物のアーティストには、教育も権威も必要ない。表現せずにはいられない衝動こそ、天才アーティストの証なのかもしれません。