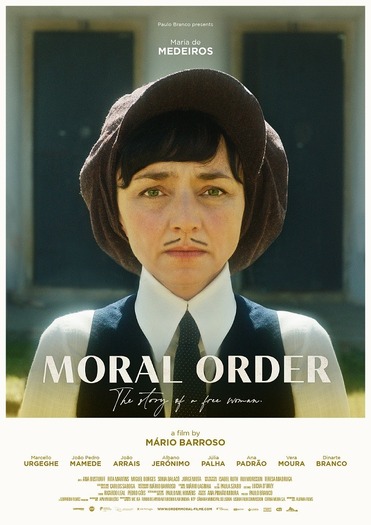

『モラル・オーダー』はポルトガルの作品。マリオ・バローゾ監督は、マノエル・ド・オリヴェイラ監督の『アブラハム渓谷』や『階段通りの人々』といった数々の傑作の撮影を担ったキャメラマンです。かくして『モラル・オーダー』の画面の隅々からは、まさにオリヴェイラ作品の香りが匂い立つようです。バローゾ監督は撮影の仕事を続ける傍らで演出も手掛け、本作が3本目の長編監督作品ということになります。

20世紀初頭のリスボンで実際に起きたスキャンダルを扱う作品です。ヒロインのマリアは父から新聞社を相続しており、上流階級に属する存在。彼女はオーナーで、社長は夫が務めている。マリアは、夫の浮気に気付いているが、見て見ぬふりをしている。しかし自らが若い青年と不倫に至ると、世間を騒がすスキャンダルに発展してしまう…。

バローゾ監督は少年時代に親戚のおじさんからこの出来事の話を聞き、なんと勇気のある女性だろうと感動したそうです。監督作の企画を考えるにあたって本件を思い出し、マリア・デ・メディロスをイメージしながら脚本を書いて行ったと語っています。

夫の浮気は見過ごされ、妻の不倫は社会的スキャンダルになるという不条理な状況を、妻の立場から見つめます。男性優位社会に対する痛烈な批判を浴びせる、極めて現在的な主題を持った作品です。この出来事は、『アブラハム渓谷』の原作者である(正確に言うなら「ボヴァリー夫人」の脚色)アグスティナ・ベッサ=ルイスが2005年に小説化していて、ここでもオリヴェイラとの縁が垣間見えます。

『モラル・オーダー』

『モラル・オーダー』第一の見どころは、格調の高さを感じさせる美術と撮影であると言えます。古き良きヨーロッパ映画の香りが漂い、室内に注ぎ込む陽が作る、光と影の色味にうっとりしてしまいます。上流階級の生活を再現し、住居や衣装や調度品などを丁寧に揃え、序盤は美術館に入ったような楽しさを味わえるはずです。

しかし、その豪華さは、やがて堕ちる闇の深さを際立たせるように作用し、マリアの孤独な闘いが前景化していきます。すると映画の見どころは抑圧された女性の苦境の描写へと移り、現代に対する強力なメッセージが響くでしょう。

そして、チャーミングで強く、エキセントリックでまっとうな、実に個性的な魅力を持つマリアを演じるマリア・デ・メディロスが最大の見どころであるということを、強く言い添える次第であります。

『ポゼッサー』

『ポゼッサー』『ポゼッサー』は、ブランドン・クロネンバーグ監督の新作です。言わずと知れたデヴィッド・クロネンバーグの息子のブランドン・クロネンバーグ。偉大な父と同じ道を選んだブランドン監督の、2012年の『アンチヴァイラル』以来8年振りとなる2作目の長編作品です。

なんというか、デヴィッド・クロネンバーグの異常SF的ダーク・ファンタジーの世界観(でない傑作ももちろん手掛けていますが)を見事に継承しているのが驚きです。こういう親子監督って他にいるでしょうか? ソフィアと父コッポラは違うし、芸風が近いという意味ではマフマルバフ父娘…、これも違うか。才気という意味では伊丹親子…? 違う気もする(というか比べられるほど伊丹万作監督作品を見ていない)。あ、ガリン・ヌグロホからカミラ・アンディニには継承されている? あ、ジョン・カサヴェテスのインディペンデント・スピリットはニックに継承されていると思える作品があった! あ、ケン・ローチの息子がいたじゃないか! 深作親子も! とまあ、こういうお題に考えを巡らせるだけで映画ファンとしては楽しくなってしまうわけですが。

閑話休題。前作『アンチヴァイラル』で有名人のウィルス売買を巡る独自の世界観を既に構築していたB・クロネンバーグ監督ですが、新作では、血みどろのサイバー・バイオレンス・人格乗っ取り暗殺SFムービーを完成させました。

遠隔で人格を乗っ取り、その人物に暗殺を実行させるビジネスがあり、乗っ取る女性と乗っ取られる男性とが、やがて対決していく物語です。舞台は2008年ですが、パラレルワールドであって、その20年前から世界は異なる形で進化したことになっています。つまり、我々に馴染みがあるけれども、少し違う、というその微妙な違和感が面白い。人格が移設される場面の演出や撮影法が映画のコアとなり、それだけに工夫が凝らされ、物理的な肉体への負担がダイレクトに伝わってきます。乗っ取られる側も辛いけど、乗っ取る側も激しい肉体的苦痛を伴い、その描写が痛い!

女性が男性を乗っ取るという点にジェンダー的な関心も抱いたというアンドレア・ライズボロウが出演を快諾し、乗っ取られる男には進境著しいクリストファー・アボット。ショーン・ビーンやジェニファー・ジェイソン・リーなどの共演陣も渋く、ダークな世界に絶妙にフィットしています。

バイオレンスが結構激しく、血がドバドバ出るので、そっち方面が苦手な方は少しご注意頂きたいのですが、ダークでサイバーパンクで著名俳優が体を張っている様も注目ですし、独自の美意識で貫かれたアートワークや世界観に身を浸したい方には、是非お勧めしたい1本です。

『スウェット』

『スウェット』『スウェット』はポーランドとスウェーデンの合作です。マグヌス・フォン・ホーンはポーランドを拠点に活動するスウェーデン人、そして本作の舞台はワルシャワです。

主人公のシルヴィアはフィットネスのカリスマ・インストラクター。ソーシャル・メディアで数万人からフォローされ、リアル・イベントを開催する一方で、体形を保つ普段のストイックな生活を克明にアップしている。しかし私生活では孤独であり、本音を吐露する動画をアップしたところプチ炎上してしまい、やがてストーカーに追われるようになってしまう…。

監督は、自分は内向的でネット上でも受け身であると語っているのですが、実際にソーシャル・メディアで全てをさらけ出しているように見える人物からインスパイアされ、シルヴィアのキャラクターを作り上げたといいます。スマホで撮影していない時はどんな人物なのだろうか? どうして生活の全てをさらけ出すことが出来るのだろう? そして、彼女をナルシストと呼ぶのは簡単だが、傷つくのが怖くて動画をアップできない自分(監督)と、一体どちらがナルシストだというのだろう?

ネット社会が生んだセレブリティに焦点を当て、そこにストイックなアスリートという要素を加え、さらに愛の欠如というドラマを絡めていきます。シルヴィアが母親のバースデー・ランチに出かけるエピソードがありますが、母との関係は表面上は良好であるものの、徐々にその真の姿が露呈してくるにつれ、シルヴィアの孤独の遠因も見えて来ます。このあたりの描写が実に上手い。

とても巧みな構成とストーリーテリングに、画面もシャープでキレがいい。極めて現代的な物語であり、どの国においても深く共有される内容であるはずです。

本物のフィットネス・インストラクターにしか見えない身体パフォーマンスを披露するシルヴィア役のマグダレナ・コレシニクさんはれっきとした女優であるということで、本作が初の長編主演作であります。ご注目を!

『皮膚を売った男』

『皮膚を売った男』『皮膚を売った男』はチュニジア、フランス、ベルギー、スウェーデン、ドイツ、カタール、サウジアラビアという多国籍の合作ですが、カウテール・ベン・ハニア監督はチュニジア出身の女性です。よい企画があれば、多くの国から資金を募り、作品が望む規模を実現させる。資金集めをしている過程で脚本もどんどん洗練されていく。国際共同製作という手段を用いて、意欲溢れる若手監督が自分の企画をたくましく実現させる好例でしょう。

主人公の青年は、シリアを脱出し、西欧でセコく生きる羽目になる。しかしある日、現代アートの巨匠から驚愕のオファーを受ける。それは自らがアート作品になることだった…。

とにかく物語が面白い。移民を主題とする傑作映画の系譜に新たな1本が加わったと、本作を見て強く感じています。知的階級を主な対象にする現代アートの世界では、表現の自由という「自由」が重要なキーワードであり、持たざる移民の世界では、移動の「不自由」が問題となる。その相入れない二つの世界を組み合わせることで、映画は自由の概念、自由の意味を問いかけてきます。主人公は自由を手に入れるために不自由になってしまったという、あまりに不条理な運命を生きることになるのです。

移民問題に人々が寄せる偽善、現代アートの知的遊戯への皮肉と風刺。そして主人公を突き動かす動機は、あくまで愛する女性に会いたいという愛である!という、実に様々なレイヤーを持ち、主人公の心境の変化に沿い、悲劇、ブラック・コメディー、ロマンスなどの面を見せ、多彩な角度から訴えてくる作品です。

ベン・ハニア監督はフィクションとドキュメンタリーの双方を手がけ、いずれもカンヌやヴェネチア、あるいはロカルノなどのメジャーな映画祭で上映され、評価されている存在です。その蓄積された経験が存分に注がれている厚みが作品から感じられ、今後一層注目される作家となっていくことは間違いないでしょう。

主演のヤイヤ・マハイニは長編映画初主演とのことですが、素晴らしい存在感を発揮しています。驚きはモニカ・ベルッチの存在で、現代アート巨匠のアシスタントを艶やかに演じ、がっちりと映画の脇を固めています。まさに、見どころ満載、逃せません。

『アフター・ラヴ』

『アフター・ラヴ』『アフター・ラブ』はイギリスの作品で、アリーム・カーン監督はパキスタン系の英国人。南アジアと西欧の文化が交差する際に起きる現象や影響に関心を持つと語っています。長編監督デビューとなる本作では、監督の関心事を盛り込みながら、幅広い観客層に訴えることのできるストレートな物語を完成させています。

イギリス南東部に住む中年女性のメアリーは、突然愛する夫を亡くしてしまう。悲しみに暮れる中、夫の遺品を整理していると、全く知らない夫の一面を発見する。真相を探るため、メアリーはドーヴァー海峡を渡ってフランスはダンケルク近くの村に赴き、ある女性の家のドアを叩く…。

見どころは、シンプルで分かりやすく、しかし深みとセンスを伴った脚本と、スケール感のある撮影、そしてベテラン俳優たちの迫真の演技、だと思っています。まさに「1スジ、2ヌケ、3ドウサ」ですね。冒頭ショット、夫婦がアパートに帰宅する場面なのですが、固定カメラの長廻しで捉え、おっ、と思わせます。

キャラクター造形が丁寧で、メアリーの心情が手に取るように伝わって来ます。そして対岸の女性の立場も同様で、二人の対峙を観客は固唾を飲んで見守ることになります。そして、そのキャラクター達を包み込むような、ドーヴァー海峡両岸の大自然の配置の仕方も素晴らしい。

メアリー役のジョアンナ・スカンランは、日本では馴染みが薄いかもしれませんが、英国ではテレビドラマで広く知られ、脚本も手掛ける才人です。本作では、パキスタン人と結婚してイスラム教に改宗し、夫の死後も信仰を守る妻の心境を繊細に演じ切っています。対峙することになるフランス人女性役には、ナタリー・リシャール。フランス映画ファンにはお馴染みの存在で、ジャック・リヴェット監督やオリヴィエ・アサイアス監督作品でキャリアを築いた実力派です。

コア映画ファン、ライト映画ファン、ともにお薦めしたい1本です。

以上、「Tokyo プレミア 2020」部門の欧米作品10本の紹介でした。奥深い楽しみを備えた作品が揃ったと思っています。じっくりと味わって頂けましたら嬉しいです。

次回は「Tokyo プレミア2020」部門の日本映画を紹介します!