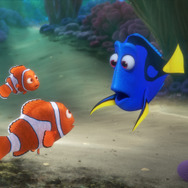

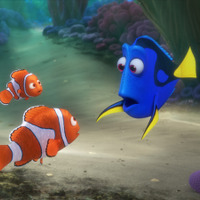

『ファインディング・ドリー』監督&プロデューサーが明かす、ドリーが“自分自身”を見つけるためのストーリー

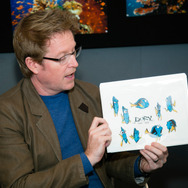

シネマカフェでは、本作の公開に先立ち、アメリカはカリフォルニア州エメリービルのピクサー・アニメーション・スタジオに現地取材を敢行。第1弾として、監督のアンドリュー・スタントンとプロデューサーを務めたリンジー・コリンズのインタビューをお届けする。

最新ニュース

インタビュー

-

チソン主演『二度目の裁判』が異例の快進撃!最高視聴率14.7%記録で“週末ドラマの王者”に

-

木梨憲武、「ニモ」「ドリー」に続き、次は自分が主人公?

-

「スキャンダルイブ」「MISS KING」ほかABEMAのオリジナルドラマに注目【PR】

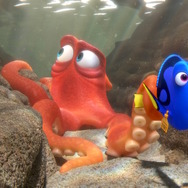

「彼女は多分たくさんの友だちを作り、そして彼らを忘れてしまう。または、彼らは彼女をうまく扱えなくて、逃げてしまうんだ。だから彼女は、見捨てられた、という思いをたくさん抱えているに違いない。そして、彼女はそれを自分自身のせいだと感じているんだ。それで僕は、 “アイム・ソーリー”と言うキャラクターに行き着いたんだ」と、謝ってばかりいるドリーについてスタントンは解説する。「彼女の喜びや楽観主義、誰かの助けになろうとするところは、実は彼女の鎧なんだ。もし彼女がすごく助けになれば、多分その人は彼女を置き去りにしたりしないだろうというのが、彼女なりの考えなんだよ」。

前作では、子を思うマーリンの視点を通して、親子愛だけでなく自立していく子どもを見守る“親の子離れ”が描かれ、その物語の普遍性が年齢を問わず多くの人に感動をもたらしたと言えるだろう。本作においても、ドリーが自分自身のルーツに出会い、変わっていく姿を描くストーリーには、観るものの琴線に触れる普遍的なテーマを宿している。エンターテイメントの第一線を走りながらも、なぜここまでもそこに人々の感動を呼ぶ作品を生み出すことができるのだろうか?

「ディズニー/ピクサー映画に共通するテーマは、人々が共感出来るように、世界共通のものであってほしいと感じていることだと思う」とリンジーは話す。「ある作品がスーパーヒーローについてで、ある作品が魚について、そしてある作品がロボットやモンスターについてで。これらの作品は表面的にはかなり違うストーリーのように見えるし、実際そうよ。でも、映画が何について描かれていて、その冒険がキャラクターにとってどういうものなのかという核を見れば、人間の条件の普遍性に本当に触れているかどうかということになる。たとえ彼らのほとんどは人間でなくてもね(笑)。だから、私たちの映画は子どもにも大人にも共感してもらえるんだと思うわ」。

『ウォーリー』における、荒涼とした地球をバックに流れるルイ・アームストロングの楽曲や、『2001年宇宙の旅』のなんとも痛快なパロディシーンにおける「ツァラトゥストラはかく語りき」など、スタントンの作品には、オールディーズの楽曲が使用されたり、古典的名作への敬意あるオマージュが見られたりと、間口の広い子ども向けアニメーションとは思えないほどの、映画ファンを唸らされる演出が多分に含まれている。そのことを指摘すると、スタントンは「宇宙で“ハロー・ドーリー”を流すというアイディアを思いついた時、『これはヒップホップみたいだ』と思ったよ」と彼流の発想法について語る。

「古いものを使って、新しいもののために再利用するということだ。僕らはより繊細なレベルで、いつもそういうことをしている。どんなアートを作る時でもね。アートは、アートをインスパイアするからだよ」。そしてそれはもちろん、本作でも健在だ。ラストを飾るシーアが歌う名曲「アンフォゲッタブル」はもちろん、アクション映画のようなスリリングな展開を見せる後半における、誰もが知っているであろうあの名曲の起用には、驚きとともに笑ってしまうほどの痛快さがある。

「本作の目標は、ドリーがみんなに与えるのと同じ優雅さを、彼女自身に与えることだったのよ」と語るリンジー。「アイム・ソーリー」とついつい言ってしまうドリーの姿は、どこか「謝りすぎ」だと表現されがちな日本人の姿にだぶるところもある。そしてそんなドリーが自らのルーツを求め、自信を取り戻していく姿は、きっと多くの感動と勇気を観るものに与えることだろう。『ファインディング・ドリー』の冒険は、自分自身に出会うための忘れられない旅になるに違いない。

『ファインディング・ドリー』は、7月16日(土)より全国にて公開。

協力:ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

《シネマカフェ編集部》

特集

この記事の写真

/