今年のアジア映画の選定で大変だったのは、中東勢がこの数年来の勢いを持続して充実しており、全てを選べないことに苦しんだことです。イラン映画特集が簡単に組めてしまうほどイラン映画は秀作揃いだったし、イスラエル映画も同様です。そしてトルコも。政治的には揺れ続けている地域ですが、少なくともコロナ前においては映画の充実振りは目を見張るものがあります。

一方、例年新作の応募がとても多い東南アジアはコロナの影響で製作がかなり止まってしまい、今年は検討できる作品が少し減ったという傾向はありました。その中でも会心の作品を招待できたのは僥倖でしたが、本当に来年はどうなるのか、中東からも応募がパタリと止まってしまうのか、予断を許さないところです。

『ノー・チョイス』は好調イランの1本。これは今年コンペがあったら招聘しただろうなあ、と僕もほれ込んだ1本です。ちなみに、イラン映画といえば、昨年の東京国際映画祭で多くの観客に熱狂と驚きをもたらした『ジャスト6.5 闘いの証』が、2021年1月に公開決定しています。やった! 『ジャスト6.5』も強烈でしたが、『ノー・チョイス』は全く違うタイプの作品でありますが極めて強いインパクトをもたらす作品です。

ストリートの少女が代理出産を強いられている。少女のバックには、代理出産を商売にしている組織が存在するらしい。ソーシャルワーカーの女性は少女を救い出そうとする。そこに、少女を診察した産婦人科医の存在が絡んでくる。少女がどうしたいのか、いまひとつ意思がはっきりしない。果たして3人の女性の選択は?

『ノー・チョイス』

『ノー・チョイス』イラン社会における女性の地位の低さを告発する作品はこれまでも少なからず作られてきましたが(国内では上映禁止となるケースも少なくない)、『ノー・チョイス』はその決定版かもしれません。3人の女性の立場や目線を通じて、女性の人権が軽んじられている現状を訴えてくる物語です。

しかし! 本作を並みの社会派と予想してほしくありません。なんというか、タッチが非常に独特なのです。3人の女性が中心ですが、平行して描くというよりは、主人公がスライドしていく。この構成が効いています。そしてとにかく展開がめちゃくちゃ速く、異常なほどテンポがいい。映画にグイグイと引っ張られていく感覚です。スリラーやサスペンスの要素も含んでいます。

さらに、なんだか撮り方が変です。という書き方は語弊がありますが、カメラが急に寄ったり、切り替えが唐突だったり、ちょっと映画っぽくないところがあります。そして、最初は「?」と感じるのですが、すぐにそれが味というかクセになり、はまってしまうのでした。

産婦人科医を演じるのは、イランの名優ファテメ・モタメダリア。度々来日もされているので、少しでも中東の映画に関心がある人にはお馴染みの存在でしょう。彼女の存在も、やはり見どころのひとつです。

そして最後に受けるインパクトはもう、ご覚悟下さい。

『ティティ』

『ティティ』『ティティ』もイラン映画です。こちらは、激しさは抑えめ、じっくりと人間関係を追う、落ち着いたドラマです。

入院中の物理学者が突如啓示を受けたように病室で書き物を始める。しかし発作を起こし生死の際を彷徨っている間に、書かれた紙は片づけられてしまう。目を覚ました学者は、部屋の清掃係を探す…。

超インテリの男性学者と、社会的地位の低いロマの女性という、「出会うはずのないふたり」が出会った際に起きるドラマを描きます。おそらくは、社会的地位として、男性学者はヒエラルキーのトップに近く、その地位に合った尊大さを備えている。一方のロマの女性は、ろくな住まいもなく、そして仲間うちでも少し変人だと思われていて、このコンビが作り出す空気の温かい(とは限らないのですが)味わいが映画の見どころのひとつです。

イランにおけるロマの人々の暮らしを映画で見た記憶があまりないのですが(イランにもロマのコミュニティーがあること自体、知っていたとは言えない)彼らの文化がイランにおいてどのような位置にあるのかを垣間見ることができる刺激もあります。そして、ティティのキャラクターに深みや滋味があり、彼女の正体を探ることが映画の楽しみに繋がっていきます。

映画祭で紹介するイランの映画としてはメイン・ストリームに近く、中東の作品にあまり馴染みの無い方にもお勧めしたい1本です。

『オマールの父』

『オマールの父』『オマールの父』はイスラエルの作品。東京国際映画祭では、『ガザを飛ぶブタ』(10)、『もうひとりの息子』(12)、『テルアビブ・オン・ファイア』(18)など、イスラエルとパレスチナとの困難な関係を背景にした作品を上映してきました。いずれも語り口とアイディアが秀逸な作品ばかりで、ドラマを楽しむ中で事態の深刻さも感じさせる巧みさを備えていましたが、『オマールの父』もまさにそんな1本です。

新生児のオマールの心臓手術が失敗し、主人公の男は息子を失ってしまう。彼はパレスチナ人で、イスラエル側の病院で遺体を引き取るが、パレスチナ居住区になかなか戻れない。遺体を抱えて途方に暮れる。やがて一人のイスラエル女性と知り合う…。

男の悲しみと焦りが、女性の不安定な身の上と共振し合い、ふたりが行動を共にする過程が、何というか、温かくて気持ちがいいドラマです。もちろん、パレスチナ人とイスラエル人の確執とは無縁でいられないし、それは個人のレベルでも社会のレベルでも描かれ、緊迫感となってドラマに厚みを与えていきます。やりきれない悲しみと、そこはかとない温かみと、緊張感。ああ、いい映画だなあ、と思わずつぶやいてしまうような、そんな鑑賞後感を僕は抱きました。

主人公役には、これまた傑作の『パラダイス・ナウ』(05)と『テルアビブ・オン・ファイア』に主演していたカイス・ナシェフ。モジャモジャ頭に困ったような顔を浮かべている長身の姿が印象的な彼は、『テルアビブ・オン・ファイア』の演技がヴェネチア映画祭で受賞に繋がりましたが、今作でも実に絶妙です。

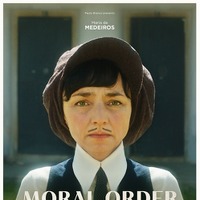

『赦し』

『赦し』『赦し』はトルコの新人監督による作品。美しい森の中で林業を営む厳格な父と、母、二人の息子。出来が悪い兄は、何でも自分よりそつなくこなす弟に嫉妬し、悲劇が起こる。家族は、この悲劇を乗り切れるだろうか…。

「カインとアベル」の物語を源流としていると言っていいと思いますが、宗教的な隠喩が前面に出ているわけではなく、絶望的な危機に陥る家族に赦しの時は訪れるだろうか、という普遍的な家族のドラマです。しかし「赦し(Forgiveness)」というタームが宗教的な響きを携えており、大自然の中の家族には神の視線が注がれている、と見ることもできるのかもしれません。

良質なトルコ映画は、常に雄大な自然をドラマの中に取り込んでいる印象があります。それはヌリ・ビルゲ・ジェイランのアナトリアだったり、レハ・エルデムの森だったり、『湖上のリンゴ』(19)や『カランダールの雪』(15/TIFFコンペで監督賞)といった近年TIFFで上映した秀作も想起します。

この『赦し』もそんな1本で、セリフの少ないミニマルな演出ですが、家族を包む森が重要な背景となって映像を満たしていきます。緊迫した心理描写が続き、沈黙を自然が吸収していくよう。ドラマの設定自体はシンプルなのであまり書けませんが、とても普遍的なものでもあり、悲痛さの先にあるものを見つめようとする監督の姿勢に、僕はとても正しいものを感じています。

とても洗練されたアート映画であると言っていいと思います。

『遺灰との旅』

『遺灰との旅』『遺灰との旅』はインドの作品。笑いあり、スリルありの大家族ロードムービーです。笑いありとは言ってもボリウッド的な派手な作品ではなく、かといって低予算というほどではなく、ウェルメイドなインディペンデント作品といった位置づけでしょうか。

大家族を支えていた長兄が亡くなり、その遺灰を遠い故郷の地に撒いてほしいとの遺言を残す。そして、財産を巡る遺言は、その遺灰散布が済むまで読んではいけないとの指示も同時に残される。かくして、兄弟たちは遺灰を撒く旅に出発する…。

兄弟姉妹たちももう高齢で、老人ばかりなのだけど、中には10年かそれ以上振りに会う者たちもいて、住んでいるところもバラバラ、互いの生活をほとんど知らない。なので、旅はそのギャップを埋める旅にもなるわけで、もうネタには事欠かないことになります。そこに若い世代の姪やら、旅に付き合わなかった妻たちやらのエピソードが絡み、道中のインドの光景も楽しく、とても見ごたえのある珍道中ドラマに仕上がっています。

途中に歌も登場してインド映画らしい雰囲気も醸し出し、楽しく見られる素敵な作品です。

『ファン・ガール』

『ファン・ガール』『ファン・ガール』はフィリピンのアントワネット・ハダオネ監督の新作。ハダオネ監督はドキュメンタリー作品『リリア・カンタペイ、進出鬼没』(19)を昨年のTIFFで上映していますが、今作は全く毛色の異なるフィクションドラマであり、多彩な才人です。例年に比べると応募作の少なかったフィリピン映画(製作が止まってしまっていた)から、よくぞこのような面白い作品を招待できたものだと喜んでいます。

アイドル的俳優に熱中している女子高校生が、俳優のピックアップトラックの荷台に乗り込むことに成功する。みごと住まいに忍び込むが、やがて見つかってしまう…。

とても危険な行為がどうなっていくか、アイドルが実はシリアルキラーであったらどうするんだ、などと想像も膨らむのですが、そこは見てのお楽しみにして頂きたいです。いや、シリアルキラーではないのですけどね。ジャンルものではなく、少女のしっかりした成長譚として1本芯の通った青春映画の傑作ではないかと僕は考えています。

少女役の女優がとてもいいのに加え、アイドル俳優を演じたパオロ・アヴェリーノはフィリピンのスター役者/歌手というだけあって、目下映画祭の公式HPにアップされている『ファン・ガール』の予告編再生回数が1万回超という、全作品中ダントツの成績をたたき出しています。おそらく本国フィリピンからのアクセスが多いと思われますが、注目度の高さが際立っています。

商業映画的なルックではなく、優れた脚本を荒々しいリアリズムで描く、フィリピンの優れたインディペンデント映画らしいタッチが堪能できる作品です。

『Malu 夢路』

『Malu 夢路』『Malu 夢路』はマレーシアのエドモンド・ヨウ監督の新作。ヨウ監督は過去作を東京国際映画祭で上映してきており、社会問題と青春と詩情を美しく合体させた『アケラット-ロヒンギャの祈り』(17)で見事監督賞を受賞しています。そして待望の新作を携えて東京に戻ってきてくれました。

マレーシアの島。ホンとランの姉妹。情緒不安定な母親に育てられ、少女時代のトラウマをふたりとも抱える。ホンは長く家を離れていたが、母の死去に際して帰郷し、姉妹は再会する。ランが母の面倒をずっと見てきた。ふたり過去を思い出す。そして、舞台は日本へと移る…。

少女時代と近過去と現在。いくつもの時期を巧みに行き来しながら、映画はゆるやかに進み、姉妹の運命を描いていきます。日本に舞台を移してから、水原希子さんと永瀬正敏さんが重要な役で登場します。映画の雰囲気は前半と後半で異なってくるのですが、その転換が快感でもあります。前半が、姉妹が母親との関係に落とし前をつける物語であるとすれば、後半は彼らの運命を描くミステリー的味わいを含んでいきます。

振り返ってみれば、映画の途中での転調はエドモンド・ヨウ監督の特徴かもしれません。転調するとはいえ、全体にはヨウ監督の真骨頂である詩情がそこはかとなく漂い、そこにたまらなく惹かれてしまいます。若き才人、エドモンド・ヨウ監督の新作にご期待下さい。

エドモンド・ヨウ監督も、自主隔離期間を設け、マレーシアから来日してくれる予定です!

『チャンケ:よそ者』

『チャンケ:よそ者』『チャンケ:よそ者』は台湾の作品ですが、実質的には韓国との合作と呼んで差支えないと思います。舞台は全編にわたって韓国で、台湾系華人の男子高校生がアイデンティティの混乱に苦しむ青春映画です。「東プレ」部門の特徴として、「移民/ボーダー」映画の充実が挙げられると書いてきましたが、本作もその系譜に含まれる1本です。

父が台湾系、母が韓国人の主人公は台湾系の学校に通っていたが、韓国の学校に転校していじめられてしまう。しかし学業は優秀で、アメリカへの交換留学生試験にもパスしている。とはいえ、いじめはつらく、父も厳しいばかりで、青年はストレスをため、そして自分は何者なのかを自問する…。

真面目な内容ではありますが、屋上で知り合った少し不良っぽい美少女とのロマンス(らしきもの)もあり、青春映画の王道を行く部分もあります。しかし、台湾系であるが故の生きにくさが随所に描かれ、見ているものとしては展開に驚くというか、納得するというか、勉強になります。つまり、面白い。父との確執も映画の軸になり、ルーツ、そして家族の物語となっていきます。

日本から物理的にとても近いのに、韓国で暮らす台湾系の人々の境遇など想像したことが無い自分を恥じてしまいますが、ともかく目を開かせてくれる作品です。監督本人の企画であり、2015年のフィルメックスが開催した「タレンツ・トーキョー」に参加し、ついに完成。TIFFでワールドプレミアを行えることを光栄に思います。

『スレート』

『スレート』『スレート』は韓国産の純粋なエンターテイメントです。若手のアクション女優が映画のスタンドインに雇われ、現場に向かうとパラレルワールドに入り込んでしまい、悪の軍団と対決していく物語。

超高速のスウォード・アクション、派手な殺陣が見ものです。アジア部門担当の石坂健治さんは「キル・ビル×カメ止め」と紹介していますが、確かにヒロインはユマ・サーマンにダブって見えてくるし、映画の撮影は絡んでくるし、これは言い得て妙ですね。

主演のアン・ジヘさん、動きが速い! いままでアクション俳優として活動してきているわけではないと思うのですが(完全に調べきれたわけではないのですが)見せ場がたくさんあり、かなり見事なアクションを見せてくれます。果たして新アクション・スターの誕生なるか?今後、徹底注目と致します。

『兎たちの暴走』

『兎たちの暴走』『兎たちの暴走』は今年の「東プレ」に3本入っている中国映画の1本。シェン・ユー監督の長編デビュー作です。

冒頭から子どもたちの集団誘拐事件が勃発し、その事態はすぐに収束するものの、不穏な空気が映画を覆う。やがて女子高校生のシュイチンのもとに、幼い時に去った実の母親が現れる。子どもを捨てた母に優しくするなと諭す友人の言葉を顧みず、シュイチンは母との時間を喜ぶが、徐々に母の真の姿が見えてくる…。

母と娘の関係を描くドラマではあるのですが、そこには一筋縄では行かない展開が盛り込まれ、スピード感を伴った演出には、スケールの大きい新人監督の誕生を予感させます。ある実話からインスパイアされた物語とのことですが、これ以上触れることはやめておきましょう。

ユー監督と共同脚本を手がけ、プロデューサーでもあるファン・リー氏はファン・ビンビンがTIFFで主演女優賞を受賞した『ブッダ・マウンテン』(10)を製作するなど、僕も中国のインディペンデント映画界で動向を注目しているひとりです。『ブッダ・マウンテン』のリー・ユー監督もプロデューサーとして名を連ね、そのほかにロウ・イエ作品のスタッフも多く参加しており、新人監督の作品をサポートしています。

強力なバックアップを得たプロダクション、娘と母の役者陣も目を惹きますし、今後への期待が高まる監督をいち早く目撃すべし、であります。

『アラヤ』

『アラヤ』『アラヤ』も中国の新人監督作です。ちなみに『アラヤ』のシー・モン監督、上述の『兎たちの暴走』のシェン・ユー監督はともに女性監督です。中国映画界の勢いを感じさせます。ふたりのタイプは異なりますが、シー・モン監督も全く只者ではない才能を感じさせます。こちらは、スローシネマの佇まいを備えた、純度の高いアート作品です。

タイトルのアラヤは「阿頼耶」村という(架空の)地名のことであり、この辺境の地を舞台に、複数の人物の人生の重厚なドラマが繰り広げられます。息子を失って山にこもってしまった男性や、暴行を発端として心を閉ざした女性、そして不幸な出自を持つ若い女性。長い年月をまたぐ物語が幾人かの視点で語られていく中で、注目すべきはその語り口。ゆっくりと、じっくりと、闇や火を重要視した独特のタッチで作品を練り上げています。

この監督の胆力と美学には刮目すべきものがあり、見る側もどっしりと腰を落ち着けて臨みたいところです。そして、映像派と呼びたいところではあるのですが、物語にも驚きの展開が待っており、因果や無常といった概念も織り込まれ、これまた末恐ろしい新人監督の誕生だと驚きを禁じ得ません。

『恋歌1980』

『恋歌1980』『恋歌1980』は中国のメイ・フォン監督の新作。フォン監督は2016年に初監督した『ミスター・ノー・プロブレム』を東京国際映画祭に招待しましたが、見事最優秀芸術貢献賞を受賞しています。

フォン監督は本作が長編2作目ですが、ロウ・イエ監督作品の脚本を手がけるなど、映画人としては既に長いキャリアを築いています。68年生の監督は80年代に青春時代を送っており、82年の北京から始まる本作のドラマには監督の人生も重ねているかもしれません。とはいえ、本作には原作があり、メイ・フォン監督が脚色を手がけています。

82年、北京。大学生の青年は兄を自殺で失ってしまう。兄の恋人だった女性と会い、好意を寄せるが、相手はあくまで兄の元恋人である。やがてその女性の友人も青年の人生に関わるようになり、青年は80年代を生きていく…。

誤解してほしくないのですが、決して軽薄な青春ロマンスものではありません。スタンダード・サイズの画面が時代の空気を切り取り、リリシズム溢れる青春のスケッチ、と呼ばせて下さい。レトロでモダン、美しい。特徴的なクローズアップの多用と、自然のショットの組み合わせが非常に個性的な空気を作っていきます。

80年代は中国の経済大国化前夜であり、ジャ・ジャンクーの『プラットホーム』などでも描かれる重要な時代と言えると思います。文化大革命とその余波の時代と、経済大国化の時代に挟まれた時期、と言っていいでしょうか。本作はノスタルジーを詩情という形に昇華させた青春映画ではありますが、来たるべき89年以降への示唆も感じられ、実に奥行きの深い作品であると感じています。

主人公の青年を演じるリー・シェンは若手の人気俳優の地位を確立している存在、そして彼が思いを寄せる女性にはジェシー・リー。2015年のアジアの映画賞を席巻した『九龍猟奇殺人事』で鮮烈なデビューを果たして注目を集めましたが、本作ではどこか儚く影のある存在を演じ、演技の幅の広さを証明しています。役者陣にも大注目です。

以上、一気にアジア映画を紹介しました。アジアといっても、イランから中国まで広いですから、まとめるのも乱暴ですが、ともかくこちらも見応えたっぷりで、どれもこれもお勧めしたくて困ります。少しでも興味が惹かれる作品紹介があったことを願うばかりですが、どうかよろしくご検討下さいませ!

次回は、これまた激戦地「ワールドフォーカス」部門を紹介します!