『海辺の彼女たち』は、藤元明緒監督による長編2作目です。本作をあえて日本映画と位置付ける必要は実はなくて、主題と演出スタイルにおいて真にユニヴァーサルな作品であり、見事サンセバスチャン映画祭の「ニュー・ディレクター」部門に選出されています。

ベトナム出身の3人の若い女性が日本に「出稼ぎ」に来ている。最初の職場での搾取に耐え切れず、脱走する。息も絶え絶えに東京の地下鉄に乗り込み、移動を続け、やがて伝手を頼りに北へ向かう。雪に覆われた漁港で、漁業関係の雑事に就き、3人は肩を寄せ合うように暮らし始めるが…。

『海辺の彼女たち』

『海辺の彼女たち』藤元監督は前作『僕の帰る場所』(17)では日本で生きるミャンマー家族の苦闘を描いており、日本を客観的に俯瞰する視点を備えた稀有な作家であると、改めて本作で確信した思いです。ダルデンヌ兄弟のようなシンプルさと強度を備えた脚本、あるいはゼロ年代のルーマニア映画に見られたような静かな緊迫感など、欧州の日陰を描く秀作の雰囲気を藤元監督作品は想起させます。世界規格の演出力と主題展開力を持つ監督であり、極めて重要な存在になったとの感を僕は強めています。

女性たちの境遇を丁寧に描き、その心情に寄り添い、そして我々が日常で目にすることのできない日本の姿を見せてくれます。彼女たちが暮らす地の荒涼とした景観も心理描写に取り込んで効果的なのですが、そこに「日本的情緒」はほぼ見られず、監督の視点の統一感が徹底されている。やがて物語が3人のうちのひとりに焦点を合わせていくと、映画は社会派ドラマからパーソナルでサスペンスフルなヒューマン・ドラマへと比重を移し、クライマックスへとなだれ込んでいきます。見事です。

アジア映画として、あるいは、真にユニヴァーサルな映画として、本作は「日本映画」と「外国映画」の間の架け橋となる作品であると思っています。今後ますます世界的な存在になっていくことは確実な藤元明緒監督、是非この機会に目撃されることをお勧めします。本当に。

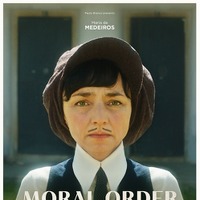

『トゥルーノース』

『トゥルーノース』『トゥルーノース』、清水ハン栄治監督による長編アニメーション作品です。構想開始から完成まで10年をかけたという、監督の信念を注いだ壮絶な作品であり、映画の内容も壮絶です。

北朝鮮における強制収容所、政治犯収容刑務所の実態が描かれます。父が突然逮捕されて連れ去られ、母と妹とともに収容所に連行された少年の人生は一変し、あまりに苛酷な日々を送っていくことになります。監督は脱北者や生存者から聞いた多くの体験談を土台に、ひとつの物語を築き上げました。その精緻なディテールには、恐るべき力があります。

監督の親族と親しい人々の中にも、60年代に北朝鮮に帰国して消息の知れなくなってしまった人たちが多いといいます。なので、どれだけこの作品が監督にとって重要か、厳粛な気持ちにならざるを得ません。世界的に重要な主題でありつつ、とてもパーソナルな映画でもあると言えると思います。

しかし、これはとても語弊があるのですが、本作は立派にエンターテイメントたりえているのが特徴です。刑務所内の抵抗の物語として「楽しめる」映画に仕上がっている点に、メッセージを広く伝えたいという製作サイドの意思が込められていると感じます。アニメーションというスタイルの選択も、表現の可能性を広げ、そしてより広い観客層へのリーチを実現することに寄与するはずです。

先日、アニメ評論家の藤津亮太さんとお話しする機会がありましたが、日本で見られるアニメのバリエーションが増えてきたと話されていたのが印象的でした。外国の長編アニメーションの公開がこの10年で増えてきています。『トゥルーノース』は、インドネシアのアートワークのチームとのコラボレーションで製作されており、日本のアニメシーンにも刺激を与える可能性を秘めています。是非、3Dアニメーションで描いた映像の魅力にも触れて頂きたいです。

さらに、本作も日本映画の枠を超える作品の好例であることは言うまでもなく、上記2作品は「ワールドフォーカス」部門にまさにふさわしく、藤元監督と清水監督をお迎えできることに興奮します。

さて、「ワールドフォーカス」部門を一瞬離れ、「ユース」部門内の「ティーンズ」で上映する3本の外国映画を紹介します。

高校生(以上)に映画の楽しみを知ってもらいたい、という主旨の「ティーンズ」ですが、実は「ワールドフォーカス」内で上映しても全く遜色がないクオリティ・ムービーを例年ラインアップしています。今年もそんな3本が揃いました。

『私は決して泣かない』

『私は決して泣かない』『私は決して泣かない』は、ポーランドの青春映画です。逆境にめげないヒロインから勇気をもらうような、直球の青春映画。

ポーランドの小さな町で暮らす17歳の少女オラが主人公。障害者の兄と、母と暮らしている。父はアイルランドのダブリンに出稼ぎに出ている。オラは、家にほとんどいない父に親近感を抱いていない。しかし18歳の誕生日に車を買ってくれる約束をしてくれて、気を取り直す。しかし、運転免許試験に落ちまくっているところに、父の訃報が届く…。

母は兄の世話で手が離せず、オラは父の遺体を引き取りに、単身アイルランドに向かうはめになります。しかし、職場は父の存在を隠そうとする? オラにとって初の海外行きが、この試練。オラのタフさが試されます。

ひっきりなしにタバコは吸うわ、言葉遣いも乱暴だわで、お世辞にも素行がいいとは言えないこのオラのキャラクターが秀逸で、数々の逆境に立ち向かう様に魅了されずにいられません。18歳を前にして一家の大黒柱として期待されてしまうという重圧をオラは感じますが、人間として成長を急がされる状況に果たして自分自身が追い付けるのかどうか。これはしんどいです。この作品は、人との出会いにも助けられながら、そんな試練から逃げないオラのタフさを称える青春映画です。

そして、「移民/ボーダー」の主題を持つ作品に優れたものが多いと、この作品紹介ブログで既述していますが、本作もその一つに加えることが出来るでしょう。移民として出稼ぎをする男の、祖国に残された家族の立場。17歳のタフなヒロインという魅力的なキャラクター、そしてシンプルで力強いストーリーを通じて社会の断面を見せて行くというセンスに、本作が長編2作目となるピョートル・ドマレフスキ監督の非凡な才能を感じます。そしてやはり、なんといってもヒロインに注目を!

『リトル・ガール』

『リトル・ガール』『リトル・ガール』は、フランスのセバスチャン・リフシッツ監督の新作です。トランスジェンダーやアイデンティティの探求を主題に持つ作品を多く手がけてきているリフシッツ監督は、レア・セドゥが主演した『南へ行けば』(09)などのフィクションを手掛ける一方で、ドキュメンタリーを数多く製作しています。本作も今年のベルリンを皮切りに、各地の映画祭から招聘が相次ぐ話題のドキュメンタリー作品です。

8歳のサシャは男の子の体に生まれてきたけれども、自分が女の子であることを知っている。家族は理解を示し、サシャをサポートする。しかし、学校に女の子として登録することには、容易ではない。サシャは8歳にして社会の壁を痛感することになる…。

『Bambi』(13)でトランス・ウーマンのダンサーの生きざまを描いた際に、性と体の不一致を自覚するのは身体が成長する思春期でなく、幼少期から既に理解しているものだということを知ったというリフシッツ監督は、取材させてくれる親を探し、そこで出会ったのが本作『リトル・ガール』の主人公サシャの母親だったと語っています。本作ではサシャの天使のように無垢な姿に心を奪われますが、母親と家族の献身ぶりにも感動します。

サシャがどのようにして友達と付き合ってきたかを紹介したり、あるいは外と家の中の生活の違いを見せたり(サシャが自分の部屋にキャメラを入れていいと許可するまでかなり時間がかかったそう)、子どもながらに気を遣いながら生きているサシャに胸が痛みます。そして母親は法や社会の理解を得るために奔走し、学校やソーシャルワーカーたちとの交渉に体を張ります。本作は、親の物語でもあるのです。

やがて、幼少期に「決断」することに伴うリスクも説明され、ああ、なるほどこういう難しさもあるのか、と気づかされることが多々あります。僕は目が開かれる思いがしましたし、感動と発見に満ちた、極めて重要な記録であると思います。「ティーンズ」部門にラインアップした意図としては、トランス・アイデンティティーに対する認知や理解が広まってほしいとの思いからです。もちろん、高校生だけでなく、あらゆる人に見てもらいたい作品です。

『愛しい存在』

『愛しい存在』『愛しい存在』は、アメリカのアレクサンダー・ロックウェル監督の新作です。『イン・ザ・スープ』(92)や『フォー・ルームス』(95)など、90年代のアメリカン・インディペンデント映画シーンを牽引するひとりとして活躍した存在であり、40代以上の世代には刺さる名前でしょう。本作はベルリン映画祭の「ジェネレーション」部門で受賞するなど、多くの映画祭での高評価が続く注目作です。

ピーター・ディンクレイジを擁したコメディ『ピート・スモールズは死んだ!』(10)を撮った後、ロックウェル監督は自らのふたりの子どもを配役した『Little Feet』(13)の中で子どもの視点を描き、本作へと繋がっていきます。『愛しい存在』は親の愛情を失ったふたりの子どもを主人公とするドラマで、ふたたび監督の長女ラナと長男ニコの姉弟が主演しています。

15歳の姉のビリーは自分の名前の由来となった伝説の歌手のビリー・ホリデイに憧れている。父は普段は優しいが、酒を飲むと人が変わってしまう。母は出て行ってしまった。耐えられなくなったビリーは11歳の弟を連れて家を出て、母の元を訪ねるが、そこも安住の地とはなり得ず、姉弟は旅を続ける…。

姉弟の経験するしんどい状況を描く作品ですが、子どもたちは生き生きとした演技を見せてくれて、暗い気分になるばかりの作品ではありません。それどころか、アート色の強い映像の魅力に惹かれる逸品です。モダンアート的な、16mmフィルムで撮影された粒子の粗いモノクロの映像が、とてもクール。どこかタイムレスな雰囲気を醸し出していきます。

姉弟が道中に人々と出会い、友情や優しさを見つけていく救いのロードムービーとの見方もできます。しんどい部分は容赦なく、優しい時にはきちんと優しい映画。そして実験映画的にも見えることもある個性的な映像には刺激が溢れ、アメリカの優れた低予算インディペンデント映画のスピリットを堪能することが出来ます。『イン・ザ・スープ』のカッコよさに30年前に痺れた人たちには、ロックウェルのセンスは健在であると声を大にしてお伝えしたい!

そして若い世代には、主人公たちの境遇から何かを感じ取ってもらえたらと思いますし、何よりも、映画の自由な表現方法や、表現の可能性の広さに触れて刺激を受けてもらえたら、こんなに嬉しいことはありません。

以上、「ワールドフォーカス」の日本映画と、「ティーンズ」の欧米作品でした。次回は「ワールドフォーカス」に戻り、アジア映画をピックアップして紹介します。